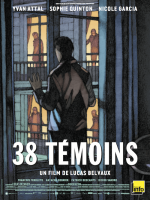

Acteur, réalisateur et scénariste, Lucas Belvaux, 24 nominations, est l’auteur d’une trilogie atypique pour laquelle il reçut en 2003 le Prix Louis-Delluc. En 2009, son film Rapt avec Yvan Attal, inspiré de l’affaire Empain, le fait connaître du grand public. 38 témoins est sorti en DVD le 18 juillet 2012. Il prépare déjà film. Depuis son arrivée à Paris en 1979, quel long parcours depuis Namur…

Propos recueillis par Laure Rebois

— Est-ce ainsi que les femmes meurent de Didier Decoin paru en 2009 chez Grasset est inspiré d’un fait réel et vous a également inspiré le film 38 témoins tourné au Havre (avec Yvan Attal et Sophie Quinton) et sorti sur les écrans en mars 2012. Pourquoi ce livre, ce choix ?

Yvan m’a proposé d’adapter Est-ce ainsi que les femmes meurent ?. Didier Decoin s’est inspiré du scandale qui a suivi le meurtre de Kitty Genovese, dans le Queens, en 1964. Elle s’est fait littéralement massacrer à vue et aux sus de 38 témoins, sans que personne ne réagisse. La lecture du roman m’a rappelé les images de Samuel Fuller, filmées lors de la libération du camp de Falkenau en Autriche. On y voit un officier américain contraindre les villageois voisins à enterrer les corps, et donc les mettre face à leur complicité passive. J’avais envie de m’interroger sur ce qui conduit certains à la non-assistance à personne en danger.

Je n’ai pas voulu réaliser un film d’époque, à cause, notamment, des coûts de production que cela représente. Et surtout, je souhaitais ancrer cette histoire dans une réalité proche de nous. Cela me permet d’affirmer la force de la fiction. La fiction, par sa structure dramatique, par la mise en scène, assume, ou revendique, ses choix, mais aussi le statut du spectateur. Devant une fiction, le spectateur est conscient qu’il n’est pas devant la réalité. Qu’il a à réagir à un discours, à un récit construit. Or, aujourd’hui, la télévision, la téléréalité, raconte les faits divers, en les « dramatisant », elle déforme la réalité en prétendant la montrer brute, et donc fausse complètement la perspective. Celui qui regarde ne sait plus devant quelle image il se trouve. Il est mis en position de voyeur et pas à la place du spectateur conscient de ce qu’il regarde. On peut aussi se poser la question de la manipulation de l’individu qui croit regarder ce qu’on lui présente comme « la réalité » alors que ce n’est qu’une reconstruction.

— Vous vous seriez inspiré de Georges Simenon, sans la passivité des Maigret, et à l’inverse du « comprendre sans juger ». Expliquez-nous.

— Vous vous seriez inspiré de Georges Simenon, sans la passivité des Maigret, et à l’inverse du « comprendre sans juger ». Expliquez-nous.

Je ne me suis pas inspiré, à proprement parler, de Simenon. Ce sont les spectateurs, les commentateurs qui voient des points communs avec ses romans : une ambiance, une façon d’approcher le cœur du sujet par sa périphérie, un goût pour les personnages complexes, qu’ils soient principaux ou secondaires…

Mais ce sont des ressemblances formelles. Sur le fond, je pense être radicalement opposé à ce que raconte Simenon à travers toute son œuvre et qui se résume assez bien dans la devise de Maigret, « comprendre, pas juger ».

D’abord, je pense que juger n’est pas condamner, c’est dire si l’accusé est coupable ou innocent de ce qu’on lui reproche. Refuser le jugement, c’est aussi refuser la possibilité de l’acquittement. Juger, c’est aussi mesurer le niveau de culpabilité, voir s’il y a des circonstances atténuantes ou pas, par exemple. C’est donc essayer de comprendre ce qui s’est passé. On pourrait donc dire, « comprendre pour juger ».

Et puis, il y a la question de la morale aussi, le bien et le mal, dire où est le bien, où est le mal. Même si c’est compliqué, même si c’est relatif, même si on sait qu’il y a plus de zones grises que de noir et blanc, il y a des moments où il faut avoir le courage de s’engager, de dire le bien et le mal, et de l’assumer.

Pour moi, il y a une forme de lâcheté dans l’idée qu’on peut se contenter de comprendre sans juger.

— Aimez-vous flâner dans les librairies ?

J’aime lire, des livres, bien sûr, des romans, mais pas seulement, les journaux aussi, les revues. J’ai tendance à lire tout ce qui me tombe sous la main. En même temps, je ne suis pas un lecteur compulsif car j’aime aussi regarder des films, la télé, parler avec les gens…

— Vous travaillez actuellement sur l’adaptation du roman de Philippe Vilain Pas son genre. Comment l’avez-vous connu ?

J’ai entendu une critique du livre un matin à la radio.

— Dans ce roman, réflexion sur le choix amoureux, son absurdité et le racisme des sentiments, la jeune femme, coiffeuse est fan de Guillaume Musso. Et vous ?

Non.

— Pour vous, est-ce une révélation au fil des pages ? Pensez-vous que le message est différent par le cinéma que la lecture ?

J’aime assez l’image du missile qui porte une charge explosive (ou de la fusée qui emporte un satellite jusqu’à son orbite, c’est le même principe) : on parle de vecteur. Le message, disons sujet plutôt, le sujet donc, serait la charge (explosive ou pas !) et le vecteur, l’objet qui porte le sujet, est le livre ou le film ou une chanson. Ce que l’on veut, en fait.

Ensuite, chaque médium a sa particularité, ses défauts, ses intérêts. C’est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux pour s’exprimer, dire ce qu’il a à dire.

— Afin de refléter une l’histoire, trouvez-vous des similitudes entre un écrivain et un cinéaste ? La mise en scène correspond-elle au style selon vous ?

Il y a sans doute des similitudes dans le processus de création, surtout pour les cinéastes qui écrivent leurs scénarios (scénarios avec un « s », j’y tiens). On imagine des personnages, on construit une histoire, et puis il y a une confrontation avec la solitude, la page blanche…

On peut légitimement penser que le cinéma se pratiquant (pour partie) en équipe, la solitude est moins grande, c’est sans doute vrai, mais pas tout à fait. Le fait d’être entouré peut justement, par contraste, accentuer ce sentiment.

— Pensez-vous qu’un bon film ou un bon livre vaut mieux que 38 fois dix ans d’analyse ? Si oui, lesquels ?

Non, non. J’ai dit que pour expliquer pourquoi 38 témoins n’avaient rien fait pour sauver Kitty Genovese, la victime du fait-divers qui a inspiré Didier Decoin pour son livre, il faudrait 38 fois dix ans d’analyse, et encore… C’était justement pour dire à quel point je ne pensais pas qu’on pouvait tout expliquer avec un film.

— Quel livre vous a le plus marqué et pourquoi ? Auriez-vous su le retranscrire ?

Je suis incapable de répondre à cette question. Selon les périodes on est impressionné par tel ou tel livre. Ça change, ça s’accumule, ça se stratifie… On est fait de tous les livres qu’on a lu, de tous les films qu’on a vus, de toutes les musiques… Sans doute.

— Est-il plus aisé pour vous d’adapter un roman, un fait divers plutôt que de faire confiance à votre imagination ?

Il n’y a pas de règle. Juste une impulsion qui décide d’une écriture, de son commencement.

— Parlez-nous de vos auteurs préférés…

Ce serait trop long. Je vais en citer quelques-uns : Homère, Shakespeare, Balzac, Flaubert, Céline, Hemingway, Perec, Durrell, Cervantès, Camus, Vassili Grossman…

— « On peut être un bon auteur de nouvelles et pas forcément de romans » : je vous cite en référence au court métrage que vous n’avez pas tenté en qualité de réalisateur. Pourquoi ? Est-ce par manque de confiance ou d’intérêt pour ce format ?

— « On peut être un bon auteur de nouvelles et pas forcément de romans » : je vous cite en référence au court métrage que vous n’avez pas tenté en qualité de réalisateur. Pourquoi ? Est-ce par manque de confiance ou d’intérêt pour ce format ?

Je parlais en termes « tactiques ». Je pensais qu’il fallait autant d’énergie et de temps pour trouver le financement d’un court-métrage que pour un long, mais je pense que le court-métrage est presque une discipline à part, qui ne demande pas nécessairement les mêmes qualités. On peut être un bon auteur de « courts » et ne pas tenir la distance, et vice-versa, de plus, la carrière des courts métrages se vit, pour l’essentiel, dans les festivals. C’est très particulier, c’est une autre économie.

— Avez-vous déjà lu des nouvelles ? Préférez-vous ce genre ou les romans ?

Bien sûr, mais d’une manière générale, je préfère les romans. J’ai adoré Les Vies minuscules de Pierre Michon.

— « Un cinéaste sait toujours pourquoi il fait les choses ». Lorsque vous écrivez les scénarii, avez-vous les mêmes évidences ?

Je ne me souviens pas avoir dit ça. Mais oui, il le faudrait en tout cas. Normalement, un plan ne doit jamais rien au hasard, même s’il intervient toujours un peu, ne fut-ce qu’à travers la météo. C’est une des particularités du cinéma, on ne peut pas toujours tout contrôler. On travaille aussi avec du vivant, des acteurs. On ne contrôle jamais entièrement les acteurs. C’est, aussi, ce qui est beau dans ce travail.

Pendant l’écriture, on essaie, on peut, en principe, tout contrôler. On peut essayer, en tout cas, c’est après que ça se gâte.

— En qualité de réalisateur, vous racontez des histoires par l’image plus que par les mots, mais avez-vous déjà eu l’envie ou la nécessité d’écrire un roman ?

J’essaie de raconter avec tous les moyens que m’offre le cinéma, l’image, bien sûr, le son, la musique, mais aussi la parole, les dialogues.

On me parle souvent du silence dans mes films, mais on me parle aussi des dialogues. Certains trouvent d’ailleurs mes films très « bavards ». Ils sont perçus différemment selon les spectateurs, et c’est normal.

En fait, j’alterne des parties « muettes » et des parties « bavardes ». J’aime beaucoup les monologues, par exemple. Il y en a dans tous mes films.

Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais eu l’envie ou le besoin d’écrire un roman. Peut-être qu’un jour… Je ne sais pas.

Photo © Kris Dewitte

38 témoins, réalisé par Lucas Belvaux, avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia (1h 44min). Sorti en salle en mars 2012 et DVD en juillet 2012.

A lire ICI